Em meados do século XVIII, os índios aldeados nas missões do Sul já português desde o Tratado de Madri, de 1750, recusaram-se a aceitar a expulsão dos jesuítas, que deveriam se retirar para posições dominadas pela Espanha, mas não partiram.

Como a reação já era esperada, Portugal deu ordens para que suas autoridades no Brasil recrutassem uma força militar especial para combatê-los. Um aviso régio determinou alistar nas milícias “toda a gente sem exceção de nobres, plebeus, brancos, mestiços, indígenas e libertos”.

Foram montadas onze companhias de infantaria e três de cavalaria. As montadas ficaram conhecidas como “Hussares de Curitiba”. A origem do nome dessa cavalaria estava nos hussardos, heroicos cavaleiros poloneses célebres por raramente perder uma batalha. No Brasil, ela só existiu no Paraná, segundo Gustavo Barroso.

Foi a preparação para as Guerras Guaraníticas – a ofensiva ibérica para desalojar “a população residente nas reduções jesuítico-guaranis situadas no agora território brasileiro e que se recusavam a partir para o lado espanhol do Prata” (Anna Eliza Finger, Ferrovias e Arquitetura do Ferro no Brasil e no Mundo).

Um interesse brilhante

A força militar recrutada a partir de Curitiba não servia às necessidades da região nem para apoiar as tarefas de penetração ao Oeste, mas como o ouro seduzia os milicianos a abandonar os quartéis e sair à mata em busca de riquezas, logo os diamantes também vão atrair as atenções dos aventureiros para o interior do futuro Paraná.

O foco das autoridades portuguesas ainda estava na defesa do Sul quando a “febre dos diamantes” começou, com o aparecimento dos cobiçados brilhantes nas explorações que resultariam na “descoberta dos Campos de Guarapuava”, iniciadas em 1753.

Ao tomar conhecimento de que pedras preciosas foram vistas na região do Rio Tibagi, o governo luso finalmente voltou a se interessar pelo interior do futuro Paraná.

Determinou o completo reconhecimento da área e ainda a criação de uma colônia militar para impor o controle das terras conquistadas na troca feita com a Espanha pela Colônia do Sacramento, via Tratado de Madri.

Seria “um núcleo populacional e militar junto ao Rio Iguatemi, visando dificultar o acesso espanhol e criar uma base para incrementar o povoamento dos Campos de Vacaria” (Acyr Vaz Guimarães, Mato Grosso, sua evolução histórica).

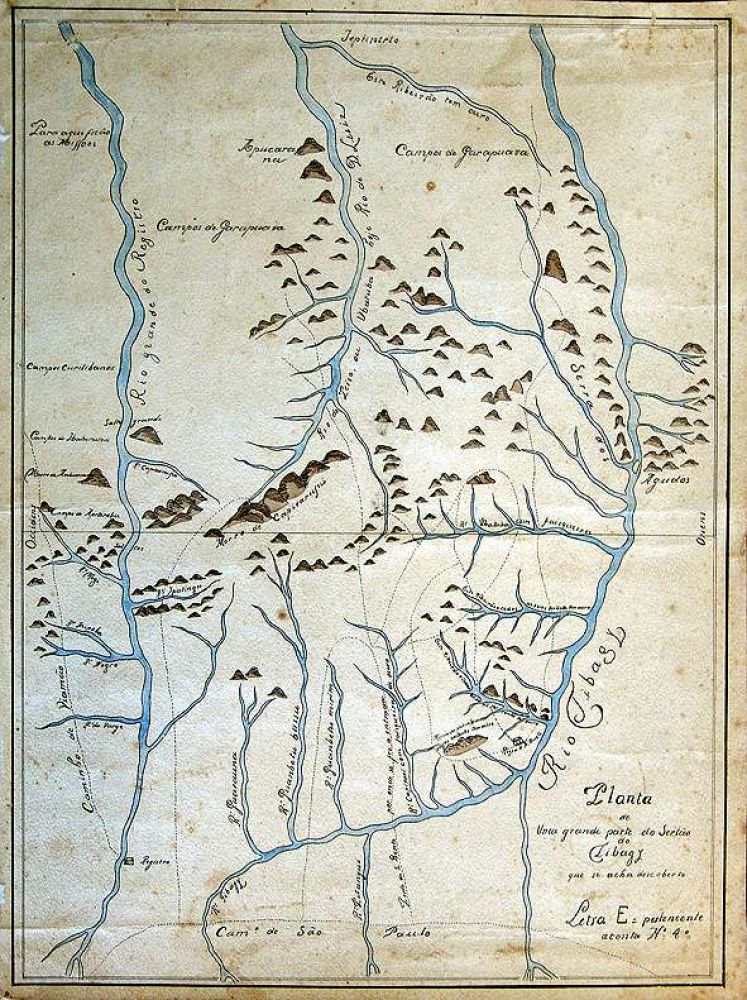

Um mapa caprichado

A região foi explorada pelos irmãos Ângelo Pedroso Lima (ou Leme) e Marcelino Rodrigues de Oliveira, filhos de frei Bento Rodrigues de Santo Ângelo, religioso carmelita que morou na Fazenda do Capão Alto, em Castro.

Eles se comprometeram com o ouvidor de Paranaguá, Antônio Pires Porto Carreiro, a obter informações sobre o descobrimento de ouro e feitura de roças entre os atuais Mato Grosso do Sul e Paraná.

Para documentar suas entradas pelo interior e comprová-las ao ouvidor, Pedroso Lima mandou elaborar um mapa, executado por Manuel Ângelo Figueira de Aguiar. Um trabalho excepcional, considerando as condições da época (1755).

O Mappa do Certam* de Tibagy será o principal documento cartográfico da região no século XVIII. É a base da Planta do Sertão de Tibagi Que se Acha Descoberto (1769), elaborado com base em dados colhidos pelas incursões de Afonso Botelho.

*Sertão.

Gurapuaba e Campo do Mourão

O mapa mostra dois campos de “Gurapuaba”. Um entre o Rio Grande do Registro (Iguaçu) e o rio Ubatuba (Ivaí), onde estão realmente os Campos de Guarapuava. O outro, entre os rios Tibagi, Paranapanema, Ubatuba e um afluente deste último, na região depois chamada Campo do Mourão.

“No mapa consta a vila de Curitiba, os vales dos rios do Rio Grande do Registro (Iguaçu), Ubatuba (Ivaí) e Tibagy, assim como os Campos de Garapuava [sic]. O vale do Tibagi é o mais bem detalhado, com indicação e nome dos afluentes, maior densidade de picadas e a indicação das roças feitas na região por Ângelo Pedroso (Jefferson de Lima Picanço e Maria José Mesquita, O Sertão do Tibagi, os diamantes e o mapa de Angelo Pedroso Leme [1755]).

Também estão indicados “os rios e ribeiros com ocorrências auríferas, assim como o morro da Pedra Branca, o qual teria ouro em suas vertentes”. O mapa assinala os “férteis campos para criar animais” e por ser bem detalhado também orientou a futura Carta Corográfica dos Dois Sertões de Tibagi e Ivaí.

O vasto “Paraná”

Na época, o Paraná (nome que só virá em 1853, em homenagem ao marquês Hermeto Carneiro Leão), estendia-se até o atual Rio Grande do Sul. Era uma região vastíssima, desconhecida e propícia a conquistas, ocupações e descobertas.

Em julho de 1755 registra-se o “Ato da Demarcação do Distrito da Vila de Curitiba pela baliza das Lages (Rio Pelotas) no continente Pedra Branca”. É um “auto de retificação de posse” assinado por dezenove testemunhas.

No documento, o escrivão da Câmara de Curitiba determina que o território do Paraná dessa época segue do Rio Itararé, como limite ao Norte, confinando com a Vila de Sorocaba, até o Rio Pelotas ao Sul, tendo como seu Oeste “todo o sertão do Tibagi”.

Nos limites da Vila de Curitiba também são mencionados os rios Paranapanema e Ivaí e ainda os pouco explorados Campos de Guarapuava, a Oeste.

“A Câmara Municipal de Curitiba legislava sobre todo o território que se encontrava nos então Campos de Curitiba que faziam divisa com o Rio Grande do Sul, tendo muitas vezes intervindo naquela província a mando do vice-rei” (Câmara Municipal de Curitiba, Livro dos 300 anos).

Maremoto, destruição e socorro

Em fins de 1755, depois da posse do vice-rei Marcos de Noronha e Brito (1712–1768), o Conde dos Arcos, o explorador Ângelo Pedroso se apresentou como descobridor das maravilhas minerais do interior paranaense.

Ao comunicar à Superintendência de Terras Minerais de São Paulo e ao ouvidor João de Souza Filgueiras haver descoberto ouro no Sertão do Tibagi, firmava posição frente a um conflito judicial pela posse e jurisdição das terras exploradas. A vitória valeria o cargo de superintendente das minas da região.

Ao achar diamantes, Pedroso abriu novos ganhos para Portugal, que teriam um endereço definido de imediato: no fim de 1755, a terra tremeu, um maremoto de 20 metros e múltiplos incêndios devastaram a capital portuguesa, fazendo mais de dez mil mortos. O ouro brasileiro e os diamantes paranaenses teriam que socorrer a matriz e reconstruir Lisboa.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e historiador Alceu Sperança.

Fonte: Fonte não encontrada

Deixe um comentário