Cândido Xavier de Almeida e Sousa, que na juventude, em 1770, conheceu o futuro Paraná como soldado, encerrou sua gestão como presidente (governador) da Província de São Paulo em 1º de abril de 1824, substituído pelo Barão de Congonhas do Campo, Lucas Antônio Monteiro de Barros.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO

Novo governador, mineiro, desconhecia a região e logo se viu diante de uma forte disputa entre os partidários do padre Francisco das Chagas Lima e dos coronéis do sertão.

Para Lima, os índios deveriam ser catequizados e postos a serviço da colonização pacífica do interior, respeitando e dando tempo às tribos que não aceitassem a catequese. Já os coronéis defendiam o extermínio das tribos que se recusassem a aceitar o aldeamento sob controle militar.

Entra em cena o café

A extraordinária alta dos preços do café na Europa em 1823, pressionada pela ameaça de guerra entre França e Espanha, estimulou decisivamente as plantações no Brasil.

A possibilidade de expandir as lavouras de café para regiões férteis valorizava os amplos espaços inexplorados. Entre Guarapuava e o Rio Paraná, espaço vazio era o que mais havia, em terras fertilíssimas na mesopotâmia dos rios Paraná, Piquiri e Iguaçu.

Ocupar essas terras requeria, além da presença militar, a ação produtiva a cargo de colonos interessados não só em erva-mate (que não era preciso plantar) e criar gado nos campos.

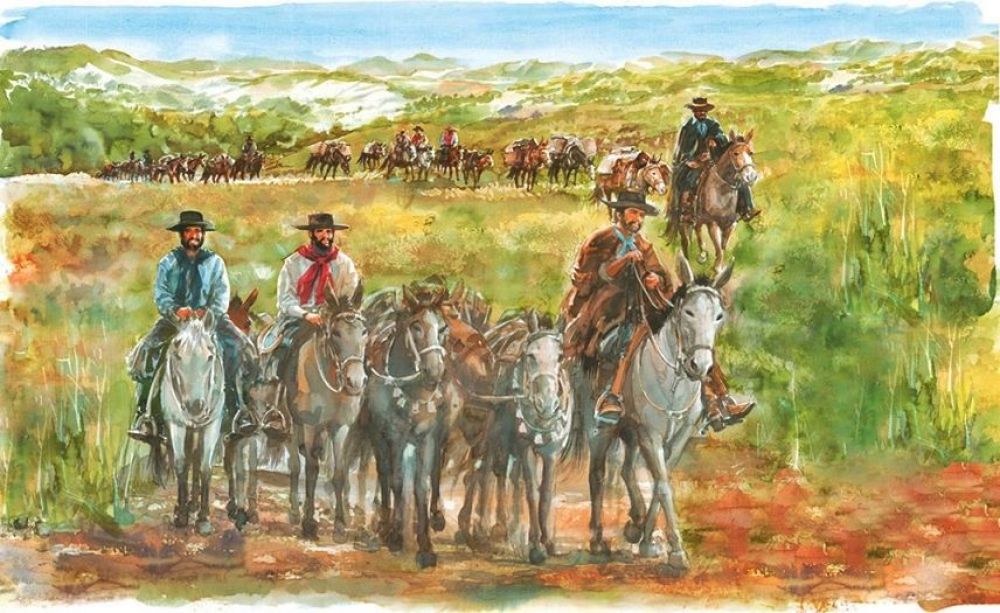

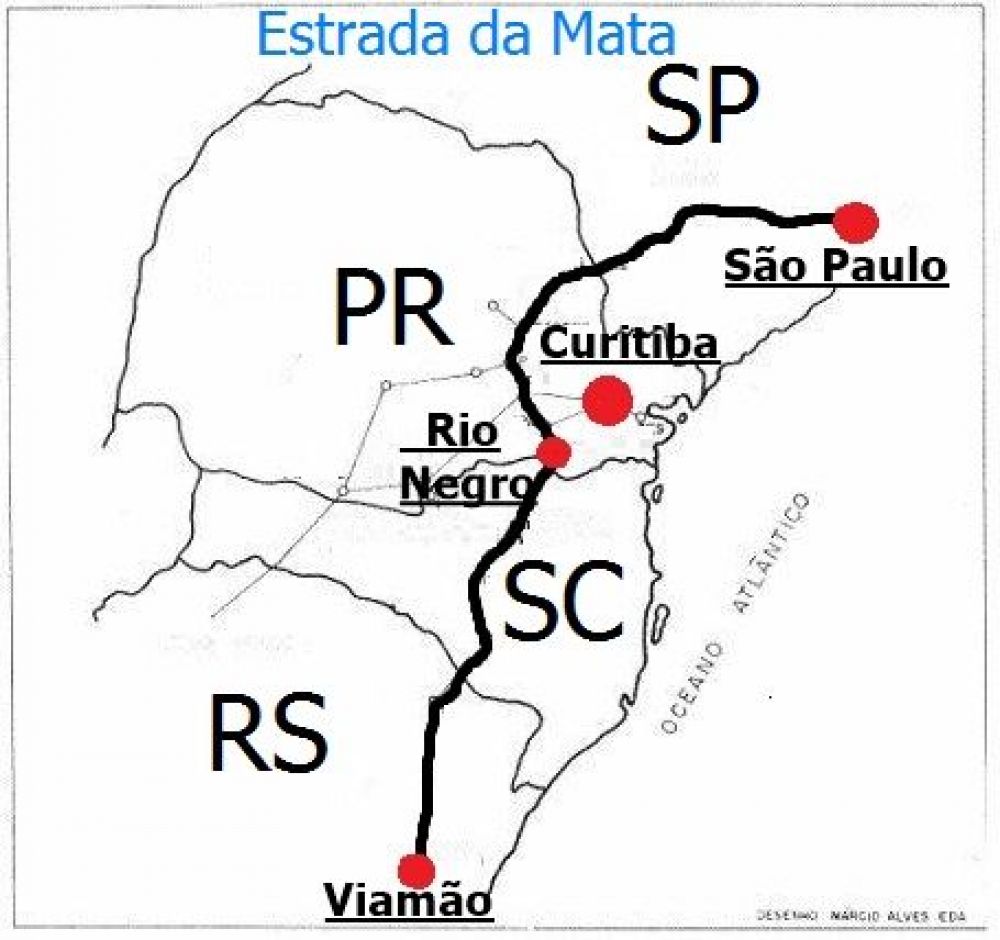

O Conselho de Província de São Paulo, em sua sessão de 10 de novembro de 1824, atendeu a um apelo de João da Silva Machado, futuro Barão de Antonina, aprovando a instalação de um povoado na Estrada da Mata, na 5ª Comarca (território do atual Paraná que pertencia à Província de São Paulo).

Plantar é coisa de índio

A povoação prevista, a futura colônia de Rio Negro, foi projetada para colonos com vocação para a agricultura. A Estrada da Mata, essencial para a circulação de pessoas e gado, precisava de estruturas de apoio.

Plantar povoações para produzir alimentos e prestar serviços aos viajantes ao longo do caminho era uma proposta sensata. Com isso, o Conselho determinou que fossem convidadas em todas as vilas do Sul as famílias que quisessem se estabelecer na povoação sugerida por Machado.

Comunicou que s interessados estariam “gozando dos privilégios conferidos pela Carta Régia de 13 maio de 1808”, que dava direito aos moradores de “matarem e escravizarem indígenas” (Documentos interessantes para a História e Costumes de São Paulo – Vol. 86).

Essa decisão não empolgou as vilas, que progrediam com a erva-mate, criavam gado com sucesso e estavam fora da área de risco de ataques indígenas. Preferiam criar e exportar mate. Plantar era atividade tida como desprezível, reservada aos índios e africanos escravizados.

Solução: atrair imigrantes

O projeto, em consequência, só teve andamento com o Ato Adicional com o qual o governo do Império autorizou as Províncias a promover a imigração por conta própria para o povoamento de seus territórios.

Começa nessa época, assim, a transferência de imigrantes europeus, inicialmente alemães, para o Brasil. Eles virão principalmente para o Sul do país – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Mais que estimular a ocupação territorial, o governo imperial ainda pretendia na época estender forças militares de controle para combater eventuais incursões de castelhanos (uruguaios e argentinos), rebeldias pró-republicanas, tentativas de libertação de escravos e os supostos ataques indígenas reportados pelos coronéis do futuro Paraná.

Estafeta viajava sozinho

As autoridades militar e eclesiástica da futura Guarapuava, os cunhados padre Chagas Lima e coronel Rocha Loures, queixavam-se de que seus empreendedores e jovens militares eram enviados para as frentes de combate e colonização no Sul, dificultando, por falta de mão de obra, o progresso da frente de ocupação do interior do Paraná.

As queixas de Guarapuava só seriam ouvidas depois da Guerra do Paraguai (1864–1870), quando os coronéis dos Campos Gerais já não emitiam mais notícias forçadas de supostas rebeldias indígenas.

Não haveria mais porque, depois da guerra, simular supostos ataques dos índios para proteger os filhos de ir lutar nas frentes de combate. Até um solitário estafeta já percorria distâncias enormes na mata levando correspondências sem relatar ataques rebeldes.

Leilões de mulheres e crianças

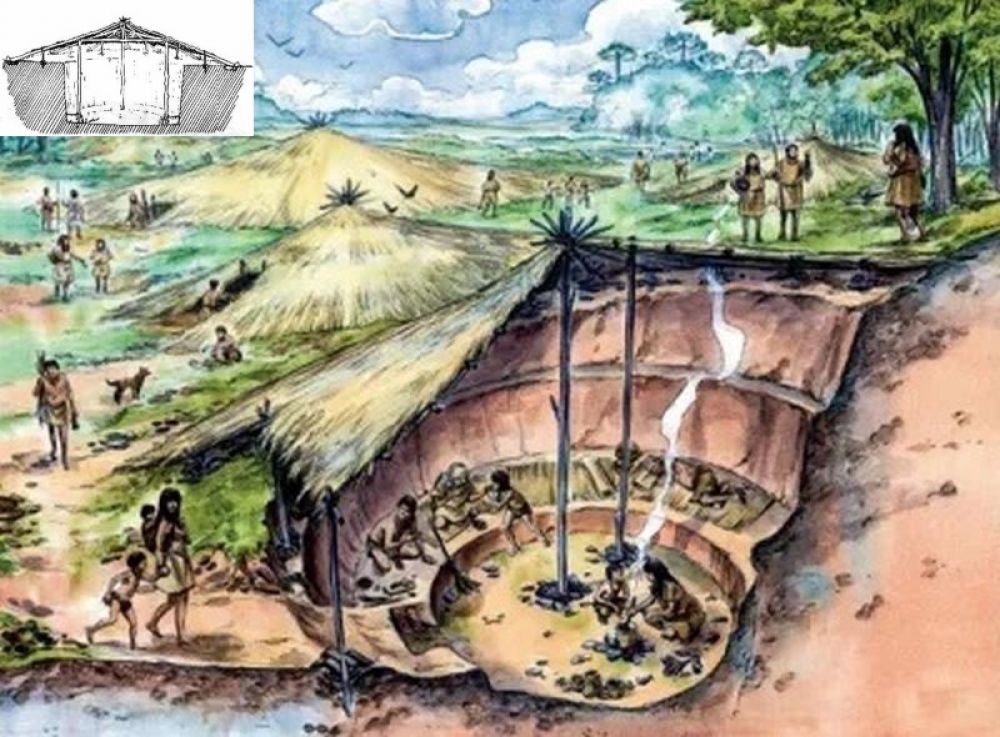

Mas ainda em 1825, na região de Guarapuava, a vanguarda povoadora sofria com a contradição entre a catequese pacífica do padre Francisco das Chagas Lima e a agressividade dos militares e fazendeiros.

Como estes precisavam de braços para a lavoura e a criação, substituindo os colonos jovens levados para os combates no Sul, estavam dispostos a pagar por índios capturados na mata em leilões ilegais promovidos pelos militares e mercenários sertanejos.

Várias expedições para arrecadar mão de obra indígena foram empreendidas pelos portugueses com o apoio de seus índios catequizados, os Camés.

A captura de mulheres e crianças pelos portugueses e seus aliados Camés causava revolta entre as tribos que não aceitavam se submeter à catequese ou escravidão determinada pelas autoridades e fazendeiros portugueses.

Foi assim que os índios Votorões, “seguidamente acossados pelos homens da expedição (…) revoltados, acabaram atacando e incendiando a povoação de Atalaia, em abril de 1825” (Osvaldo Pilotto, Sinopse Histórica do Paraná).

No ataque, padre chorava e rezava

Era o dia 24 de abril de 1825. A Freguesia de Nossa Senhora de Belém (futura Guarapuava) foi atacada pelos índios Dorins, um ramo Kaingangue. Diversas casas foram queimadas. Ao ser atacada, a Vila de Guarapuava tinha 342 habitantes (Alcyoli Therezinha Gruber de Abreu, A posse e o uso da terra: modernização agropecuária de Guarapuava).

No ataque, morreram 28 índios e dezenas deles ficaram feridos, relatou o padre Francisco das Chagas Lima, que ao fazer um balanço dos prejuízos no dia 26 relatou ao governo paulista que as instalações do aldeamento ficaram completamente destruídas.

Durante a batalha, o desolado padre Chagas Lima, em estado de choque, só orava: “Salvou-o o seu fiel servidor Reginaldo, carregando-o às costas até a um capão próximo onde se haviam homiziados os [índios] Camés vencidos na refrega” (Romário Martins, Bandeiras e bandeirantes em terras do Paraná).

O religioso caiu em profunda depressão. Os índios que atacaram a vanguarda portuguesa, narrou Lima, “vingavam repetidos insultos, crueldades e mortes”.

O governador Lucas Monteiro de Barros se irritou com a surpreendente vitória dos índios rebeldes sobre Guarapuava e decidiu que providências drásticas seriam tomadas.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e escritor Alceu Sperança.

Fonte: Fonte não encontrada