O mundo está prestes a sofrer uma nova configuração geopolítica nos primeiros anos do século XIX. Em Lisboa, as tensões se acumulam com a força francesa prestes a controlar o país. Os ingleses colocaram diante do príncipe João duas opções: pôr sua esquadra sob o comando inglês ou embarcar imediatamente para o Brasil.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO

Em 13 de novembro de 1807 a família real começa os preparativos para a opção escolhida: vir ao Brasil. A ruidosa partida ocorre em 29 de novembro, com quinze mil pessoas lotando as embarcações. Seriam 54 dias de viagem.

No dia seguinte à partida, enquanto a enorme comitiva já se desloca pelo oceano, os franceses ocupam Lisboa, sob o comando do general Jean-Andoche Junot. Os franceses tiveram nesse momento a grande frustração de saber que haviam perdido o Brasil – e logo em seguida todo o Cone Sul – para a Inglaterra.

Guerra à França

Dominar toda a região do Prata, ocupando Buenos Aires, o atual Uruguai e tomando ao Norte áreas ainda sob domínio francês levariam à construção do maior império do mundo – um imenso reino português.

A França não conseguiu se antecipar e Portugal não conseguiu completar, permitindo assim à Inglaterra cumprir mais uma etapa rumo à afirmação do seu próprio império.

A esquadra portuguesa que traz a família real ao Brasil alcança a costa da Bahia em 18 de janeiro de 1808. Instala-se em março no Rio de Janeiro e em maio o príncipe João de Bragança declara guerra à França, invadindo sua Guiana.

Com a rainha Maria afastada, João governa com plenos poderes e ordena tirar dos índios as regiões que eles ainda controlavam entre o interior do atual Paraná e o Norte do Rio Grande do Sul.

Cumprir essa tarefa seria “civilizar os povos bárbaros”, submetendo-os a “uma escola severa, que por alguns anos lhes faça conhecer os bens da sociedade e avaliar o maior e mais sólido bem que resulta do exercício das faculdades morais do espírito, muito superiores às físicas e corporais”.

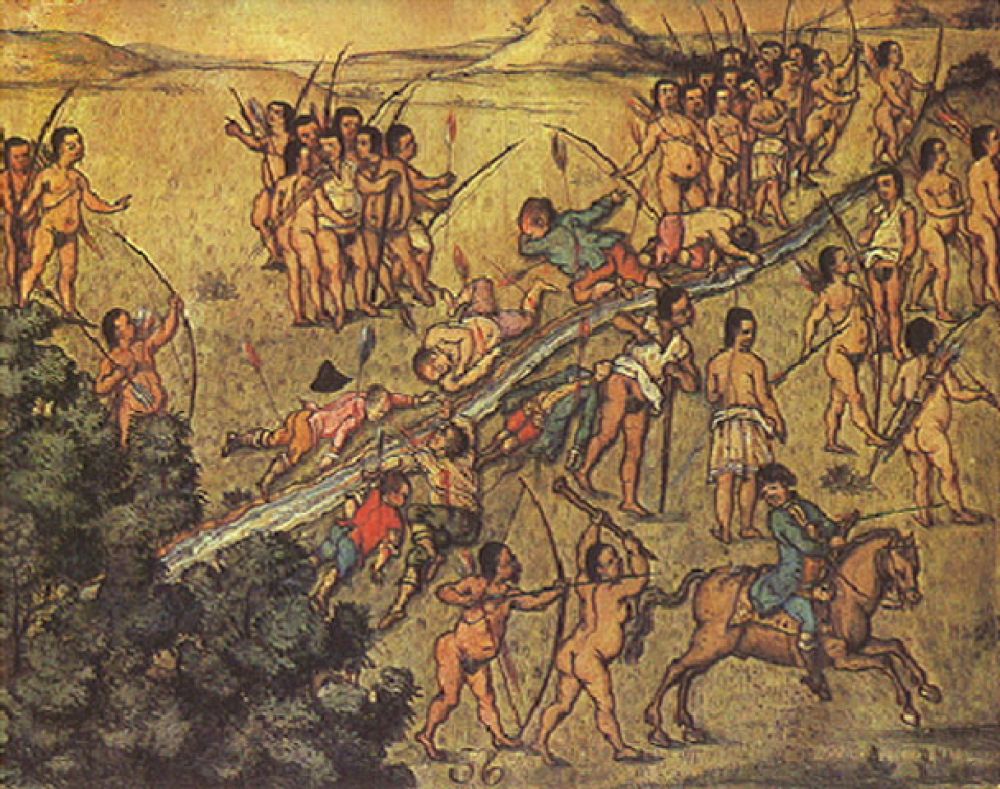

“Mortandades e crueldades”

Em Carta Régia datada de 5 de novembro de 1808, o príncipe regente reconhecia que os métodos até então tentados na região não foram eficazes para obrigar os índios a “gozarem dos bens permanentes de uma sociedade pacífica e doce, debaixo das justas e humanas leis que regem os meus povos”.

A seu ver, o “sistema de guerra defensiva” não surtia efeito, restando a alternativa da guerra ofensiva.

O príncipe suavizou a orientação ao ordenar que o plano de ocupação deveria ser tão amistoso quanto possível, “considerando que não é conforme os meus princípios religiosos e políticos o querer estabelecer a minha autoridade nos Campos de Guarapuava e território adjacente por meio de mortandades e crueldades contra os índios, extirpando as suas raças”.

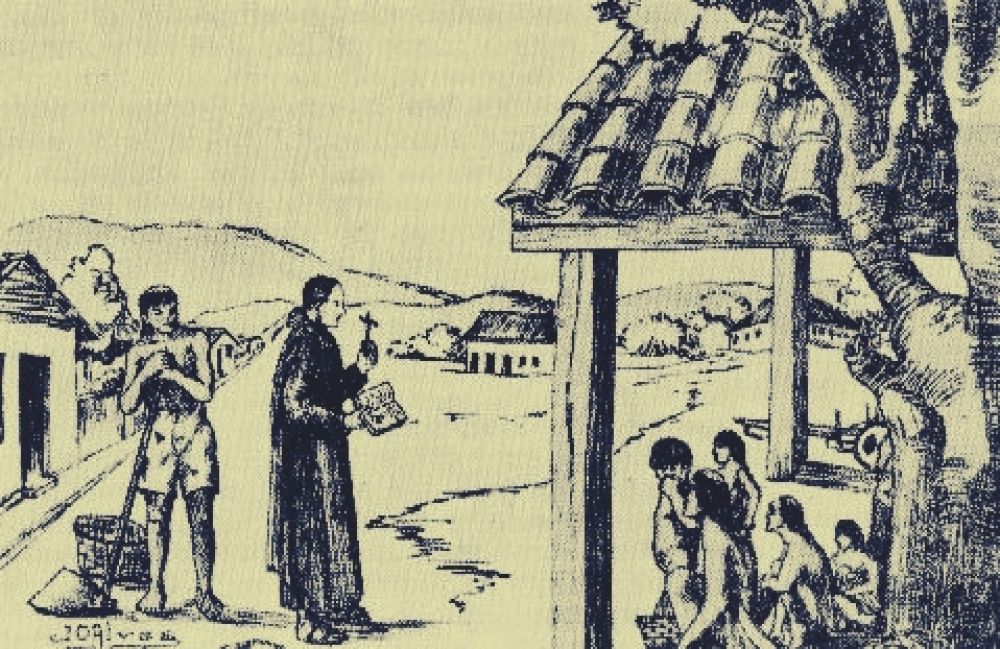

Para João, os índios deveriam ser submetidos “por meio da religião e civilização, até para não ficarem desertos tão dilatados e imensos sertões”.

A Expedição Real de Conquista

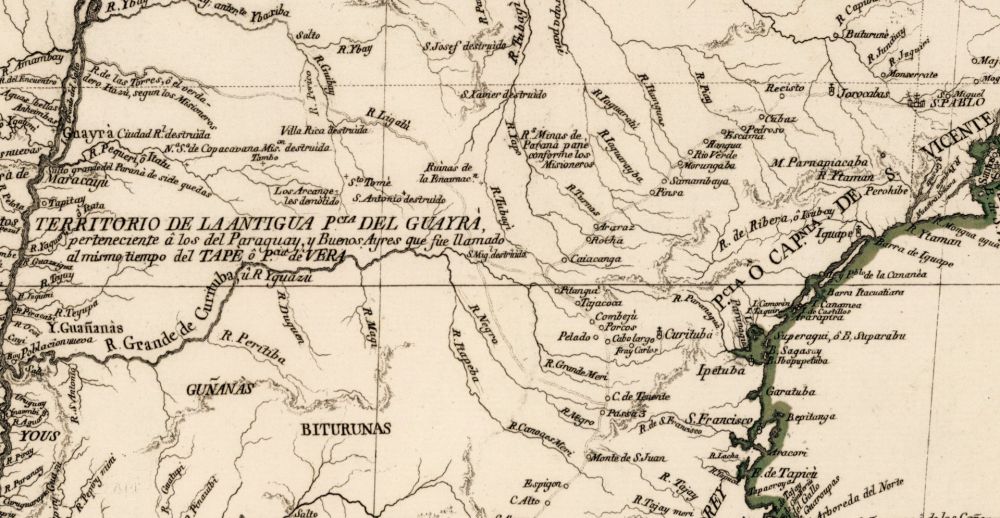

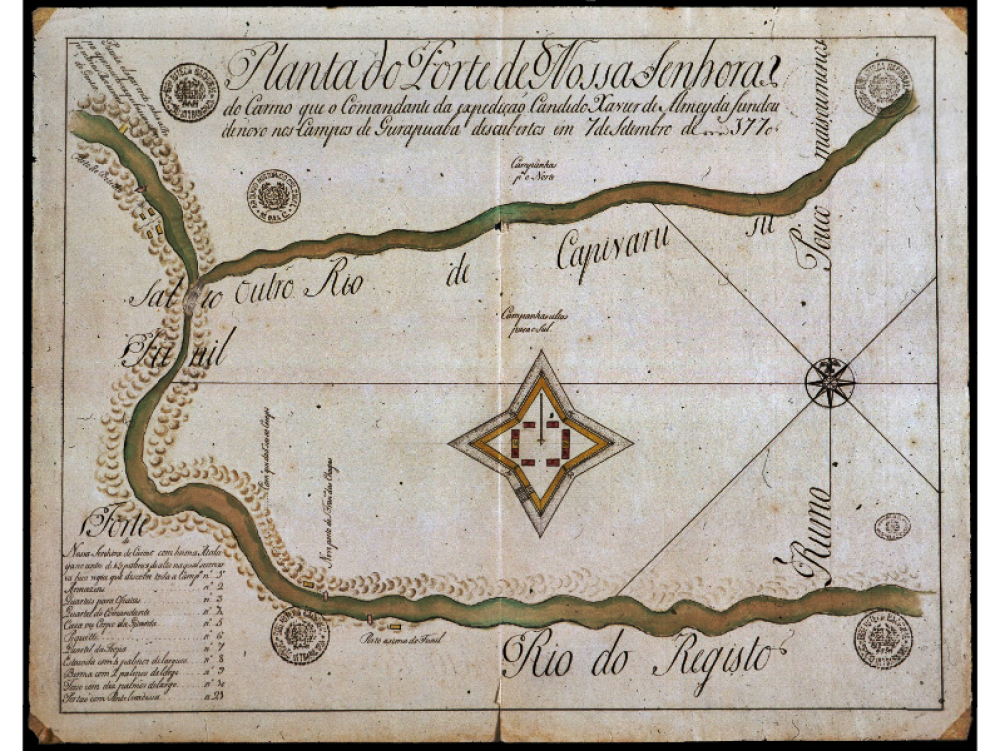

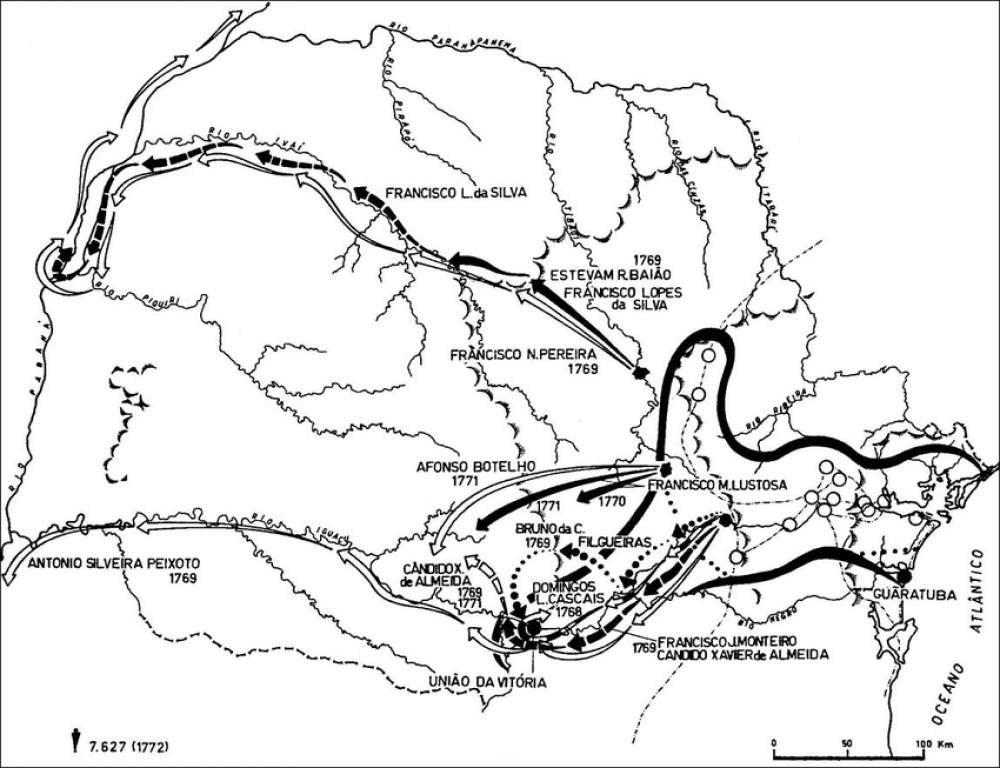

Uma nova Carta Régia, datada de 1º de abril de 1809, além de definir o Rio Uruguai como limite sul da Comarca de Curitiba e Paranaguá, estabelecia as regras que o governo paulista deveria seguir para organizar a Expedição Real de Conquista de Guarapuava.

A expedição ficaria sob o comando do tenente-coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal, tendo como subcomandante o tenente Antônio da Rocha Loures (1781–1849), que vinha de uma consagrada ascendência e também deixaria uma ampla e próspera descendência.

Filho de curitibanos, nascido em São José dos Pinhais, Rocha Loures descendia de Mateus Martins Leme, capitão povoador de Curitiba, e também das influentes famílias paulistas Veiga, Prado, Bueno da Ribeira, Pires e Mendonça.

Os planos lusos para o interior paranaense foram minuciosamente previstos: “Com relação à segurança do povoado, as casas deveriam estar afastadas umas das outras e se possível cobertas com telhas, para evitar as flechas incendiárias, e, além disso, deveriam estar rodeados por fosso ou trincheiras, esperando com isso manter afastados os índios bravos” (Almir Antonio de Souza, Brincando nos Campos do Senhor – A Invasão das Terras Indígenas nos Campos De Guarapuava [1809-1820]).

Capturar “ociosos e vagabundos”

Endereçada ao governador paulista, Antônio da Franca e Horta, a Carta Régia de 1º de abril de 1809 aprova o plano de povoar os campos de Guarapuava e de “civilizar os índios bárbaros que infestam aquele território”.

Para atrair colonos dispostos a trabalhar na região, ensaiava uma tímida “reforma agrária” com as terras dos índios: os colonos pobres que não tivessem sesmarias poderiam ganhar pequenos pedaços de terra devolutas.

Inicialmente, a mão-de-obra seria escrava, fornecida pelos fazendeiros dos Campos Gerais e de Curitiba para trabalhos pesados, como a construção das estradas.

Seriam capturados para seguir à frente de ocupação “as pessoas sem estabelecimento fixo” e “os ditos ociosos e vagabundos deverão ser arregimentados também para o trabalho”.

Entusiasmo em Curitiba

Finalmente, em 24 de maio de 1809 o governador paulista comunicava ao Conde de Linhares (ministro Rodrigo de Sousa Coutinho, pró-inglês e influenciador do príncipe) acharem-se “finalmente vencidos todos os obstáculos que se opunham à pronta expedição dos Campos de Guarapuava”.

“Durante os vários meses que durou a organização da tropa, a população de Curitiba viveu em clima de agitado entusiasmo. Os campos de Guarapuava já eram lendários no espírito do povo, pelas maravilhas que dele se contavam, avolumando-se com o passar do tempo. Lembrados do fracasso da tentativa de Afonso Botelho, 40 anos antes, os padres se encarregavam de convencer o povo da certeza da vitória, sem derramamento de sangue, necessária para a cristianização de milhares de índios. Essa certeza lhes era dada pelo próprio Azevedo Portugal, que há tempos vinha garantindo que a conquista pacífica dependia apenas de uma expedição numerosa e bem armada, à qual os índios não reagiriam, como tinham feito com a pequena tropa de Afonso Botelho e Cândido Xavier” (Nivaldo Kruger, Paraná Central: A Primeira República das Américas).

A Real Expedição de Conquista dos “sertões” do Paraná foi projetada pelo português João da Costa Ferreira (1750–1822), coronel da Engenharia, e pelo paulista José Arouche de Toledo Rendon.

Costa Ferreira se destacou nas obras de reconstrução de Lisboa, devastada pelo terremoto de 1755. Foi de sua lavra, além do levantamento cartográfico e projeto de povoamento para Guarapuava, a carta corográfica e hidrográfica dos portos de Santos, Cananeia, Paranaguá e Guaratuba.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e escritor Alceu Sperança.

Fonte: Fonte não encontrada