A ação armada na ocupação dos campos do Tibagi e de Guarapuava foi recomendada pelo governador paulista, Luís Botelho Mourão, conhecido em Portugal pelo título “Morgado de Mateus”, como resposta a ataques indígenas reportados anteriormente pelos bandeirantes.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO.

Começou a ser praticada na quadra final do século XVIII (1775/1800) e nos próximos cem anos levará ao desenho completo do Paraná, integrando seu território de Leste a Oeste, fixando os limites também ao Norte, embora perca, já no século XX, as porções ao Sul que tocavam o Noroeste do atual território gaúcho.

O projeto de Portugal para a região se desdobrava em defesa militar e exploração do potencial econômico. Esta se realizará com relativo êxito, mas a estratégia militar do governador paulista, Luís Mourão, vingou só parcialmente: venceu os espanhóis no Mato Grosso e no Sul, mas não os índios, cuja resistência não permitiu a vitória aos portugueses.

Os nativos somente seriam completamente vencidos um século mais tarde, após a Guerra do Paraguai, quando a força militar do Império já estava definitivamente consolidada e daria origem à República.

Voluntários ou escravos?

O plano do governador paulista Luís Mourão para iniciar a ocupação portuguesa da imensa porção Oeste do atual Paraná, compreendendo todo o Terceiro Planalto, segundo Romário Martins, começa com “30 bandeirantes sem remuneração” que partiram a pé de Curitiba em 5 de dezembro de 1768.

Ao custo de 70 mil réis em mantimentos, canoas e munições, a primeira expedição, sob o comando dos tenentes Domingos Lopes Cascais e Bruno da Costa Filgueiras, alcançou o Porto de Nossa Senhora da Conceição da Caiacanga (atual Porto Amazonas), de onde inicia a descida fluvial pelo Rio do Registro, que Portugal conhecia também como “Rio Grande de Curitiba”, os índios chamavam de “Goio-Covó” e conhecemos por Rio Iguaçu.

Começava a jornada de três meses de penosa viagem, desprovidos de referências, completamente às escuras, sem noção do que vinha pela frente.

O grupo embarcou em Caiacanga formando monção* de três canoas que desceu o Rio Iguaçu “coisa de 70 léguas” até onde a proximidade dos saltos obriga a interromper a navegação (atual Bituruna).

*Monção – nome dado a uma expedição fluvial

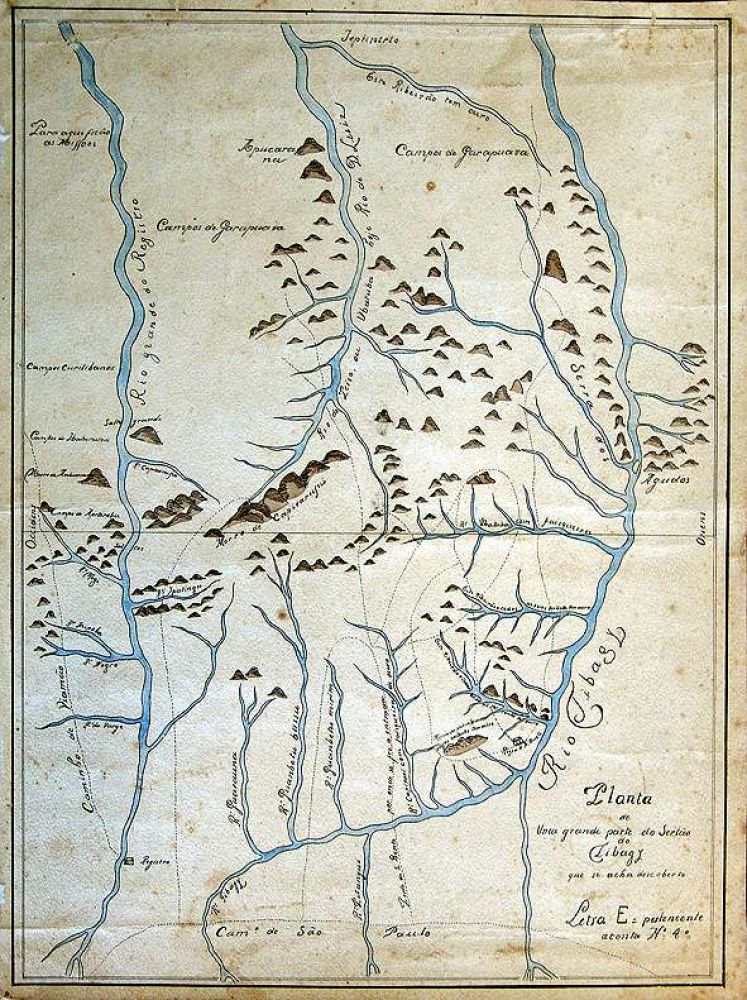

A base da geografia

Feitas as anotações necessárias, agora já se sabia que o Rio Iguaçu é navegável desde a corredeira de Caiacanga, a duas léguas de Palmeira, até o Porto da Vitória, numa extensão de aproximadamente 350 km.

Começava assim uma das mais importantes e desafiadoras aventuras da história paranaense. Cada anotação feita na marcha traçava a base da geografia paranaense e dos próximos passos da saga.

Chegando ao início dos saltos, em Porto Vitória, trinta quilômetros adiante de onde hoje se localizam as cidades-gêmeas de Porto União (SC) e União da Vitória (PR), Domingos de Cascais não considerou prudente a transposição dos saltos.

“Descendo o Rio Iguaçu, ao atingir o boqueirão do rio na Serra da Boa Esperança, a expedição prosseguiu por terra até atingir novamente trecho navegável do rio. Em seu relatório constam dados sobre a primeira porção de seu curso e seus principais afluentes” (Jonas Elias Volcov, Cerâmica Tupiguarani e os Processos de Interação Cultural no Alto Rio Iguaçu, PR).

Nas proximidades da foz do Rio Jangada o grupo registrou as confluências dos rios das Pedras e Potinga, da margem direita, e dos rios Negro, Paciência e Timbó, da margem esquerda. No retorno, penetrou os rios Timbó (então chamado de Mogi-Grande) e Paciência (Mogi-Pequeno).

Evitando os índios

Na expedição pioneira, que se estenderia até março de 1769, não ocorreram encontros com índios. “Eram caminhos seguros para atravessar, pois o cenário, traduzido segundo suas noções de territorialidade, indicava ausência de domínio, como já era esperado” (Dora Shellard Corrêa, Descrições de paisagens – construindo vazios humanos e territórios indígenas na capitania de São Paulo ao final do século XVIII).

Apesar desse relato, depois se soube que “o território era dominado pelos ameaçadores Botocudos, como os Xokleng, eles que, ao contrário dos índios Kaigang – que foram aldeados mais cedo – ofereciam resistência a qualquer tentativa de contato do elemento branco” (Nilson Thomé, A Formação do Homem do Contestado).

De imediato o capitão Afonso Botelho de Sampaio Souza, primo do governador Mourão, comandante da Praça de Paranaguá, cargo equivalente à posição de governador regional, detalhou os procedimentos a ser seguidos pela segunda expedição, a ser comandada pelo capitão Estêvão Ribeiro Bayão:

“Em todo lugar que o capitão tiver alguma demora fará roças para bastante planta, cuja se fará em toda ocasião que houver, e a todos os campos que encontrar porá fogo, e sempre na entrada e saída das matas fará cortar árvores grandes, e em outras fará cruzes e descreverá alguns caracteres nos troncos das árvores e em pedras, que digam Viva El-Rei de Portugal e outras coisas semelhantes, que em todo tempo se conheça chegou por aí a expedição: nas barras dos rios e lugares mais notáveis deixarão os ditos caracteres, e no roteiro virão marcados para saber onde ficam”.

Alcançar áreas inexploradas e deixar ali marcas para reconhecimento era a primeira condição para ser dono das terras.

“Rio Mourão”

Em 1769, com “77 homens, gente forte, robusta e acostumada ao serviço do sertão” (Francisco Negrão, Genealogia Paranaense), o grupo seguiria até o Porto de São Bento, no Rio Tibagi, de onde partirá para a mata desconhecida sob as ordens de Bayão.

Na jornada, o grupo encontrou o Rio Ivaí, que os índios chamavam de Ubatuba, e por ele navegou até o Rio Paraná, localizando as Sete Quedas.

De volta a Paranaguá e relatando o feito às autoridades, o governador Luís Mourão determinou ao parente que ele pôs no comando administrativo e militar do Paraná dessa época, Afonso Botelho, renomear o Rio Ubatuba (atual Ivaí) como Rio Dom Luís de Mateus, “de sorte que fique bem estampada a memória dos autores deste descobrimento, para os tempos futuros”. Dom Luís era ele próprio, Mourão.

Segundo a determinação de Afonso Botelho, todo o território deveria ser marcado com nomes das famílias dominantes portuguesas. “Campo Mourão” tem origem nessa norma.

Portugal teria, assim, argumento nas futuras negociações com a Espanha pela posse de territórios disputados.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e escritor Alceu Sperança.

Salto Caiacanga, ponto de partida para a viagem que registrou o trecho navegável do Rio Iguaçu e definiu o percurso das expedições | Foto: Leonardo Ingenito

Fonte: Fonte não encontrada