Embora favorecida por lei provincial específica em de 21 de março de 1854, a atração de imigrantes ao Paraná demorou a produzir resultados consistentes, enquanto interesses estrangeiros tomavam conta do Oeste, na trilha do expansionismo britânico.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO

O porto de Santa Helena, no Rio Paraná, é tido como instalado em 1858, embora erroneamente atribuída à Companhia Domingo Barthe, que só viria a se constituir vários anos depois.

A essa altura, o Paraná sempre esvaziado de índios, mão de obra escrava e soldados, levados para as lavouras de São Paulo e combates no Sul, só contava com cerca de 70 mil habitantes.

A inexpressividade da agricultura, com o êxodo da mão-de-obra escrava, tornava a pecuária absoluta para a economia provincial.

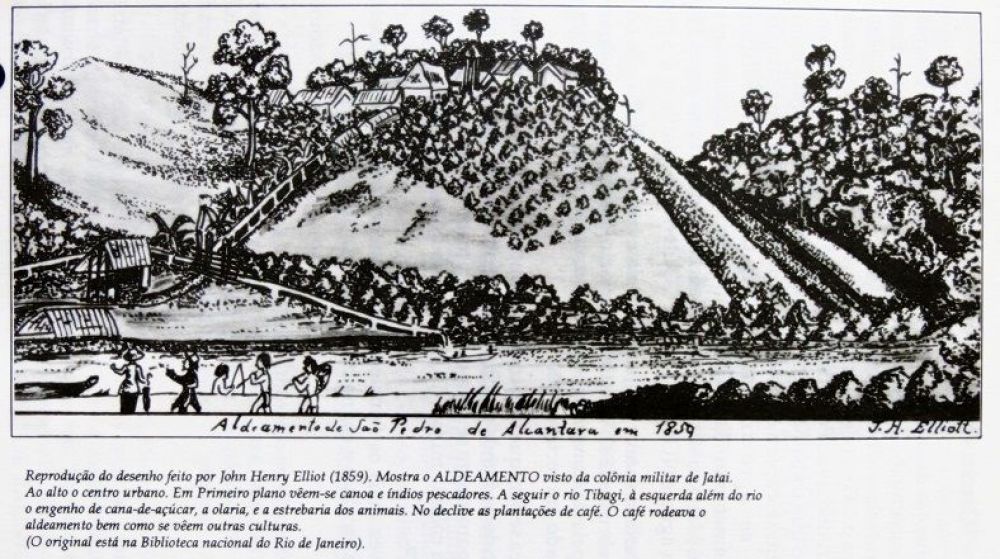

Em 1859, o rebanho paranaense era de 228 mil cabeças – 113 mil em Guarapuava e Palmas, o que representava a metade de todo o gado do Paraná.

O Paraná, reportou o governador Francisco Liberato de Matos, “tem-se desvelado em promover a imigração de colonos úteis e industriosos, que superem a falta de braços que tanto sente a lavoura”, mas a iniciativa ainda estava longe de obter os resultados propostos nas leis e regulamentos.

Cardosinho, o “econômico”

À frente da Província do Paraná até maio de 1859, Liberato de Matos passa o governo ao fluminense Luiz Francisco da Câmara Leal (1822–1878), que passou de imediato o cargo ao conterrâneo José Francisco Cardoso (1830–1885).

Cardoso teve uma gestão muito criticada por tomar medidas para trazer economia ao governo cortando gastos de programas e obras essenciais.

Chegou a fechar escolas de grau médio por achá-las inúteis. E, como não havia mais escravos disponíveis, quis prender e obrigar os índios a se tornar agricultores a serviço dos brancos.

Seu estilo personalista de governar chocou a população, que o hostilizava agressivamente, que respondeu qualificando o Paraná como “terra de selvagens”, o que lhe rendeu o incômodo apelido de Cardosinho Maluco.

O café aparece na economia regional

Cardoso tinha horror a criar novas vilas no interior, porque isso representava gastar com a instalação de prédios públicos, para gestão e cadeias.

Felizmente, na gestão imperial, prevaleceu o espírito do decreto de 16 de novembro de 1859, que ao instituir as colônias militares do Chapecó e do Chopim, então parte do território paranaense, tinha como objetivos a defesa das fronteiras e o fomento à ocupação colonial da região.

O café, já aparecendo timidamente no Norte paranaense, em algumas grandes fazendas, constituía uma primeira e sólida frente pioneira.

Partindo das montanhas do Rio de Janeiro, o café penetrara em São Paulo em 1850, no vale do Paraíba do Sul. Em menos de vinte anos se alastrava pela região de Campinas.

“A partir desta data o entusiasmo pioneiro se acelerou: os plantadores de café transpuseram o escarpamento de arenitos e basaltos que limita os planaltos ocidentais de São Paulo, e, desde 1880 mais ou menos, foi no quadro geográfico destes planaltos, que a frente pioneira progrediu para Oeste, em direção do Rio Paraná” (Pierre Monbeig, A Zona Pioneira do Norte-Paraná, 1945).

Prosperidade no Brasil e crise nos EUA

Dez anos depois de o Brasil adotar sua lei agrária, que só legitimava uma propriedade se ela fosse comprada, os EUA criam, em 1860, uma lei de ocupação que trará progresso e pequenas propriedades para sua região Oeste: a terra pertenceria a quem tomasse posse.

Apesar do imbróglio das terras, negadas aos escravos e aos índios, sem dinheiro para comprá-las, o decênio 1850/1860 marcou uma grande fase de prosperidade econômica para o Brasil.

Vigorava a conciliação política orquestrada pelo governo de Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná.

Seu pacto entre adversários muito parecidos – conservadores cultos e liberais moderados – pacificara o País em um período áureo que coincide com o fim da primeira fase da Revolução Industrial.

O Brasil estava em relativa paz, mas dramáticas notícias vinham do Norte: o Norte industrial e o Sul escravista se envolviam em fratricida Guerra Civil.

Primeiro paranaense governador

Em março de 1861, José Francisco Cardoso passa o governo ao mineiro Antônio Barbosa Gomes Nogueira (1823–1885). Sem deixar saudades, governou até março de 1863, quando assumiu seu vice, o curitibano Manoel Antônio Ferreira (1805–1885).

Um dos primeiros deputados provinciais, eleito em 1854, Ferreiro se tornava o primeiro paranaense nato a assumir o posto de governante da Província, embora por poucos meses: em 5 de junho transmitiu o governo ao pernambucano Sebastião Gonçalves da Silva (1827–1879).

Com uma gestão discreta, igualmente de poucos meses, o governo Gonçalves teve como destaque uma expedição para explorar as possibilidades do Rio Ivaí.

Sob as ordens dos engenheiros alemães Joseph e Franz Keller, a expedição partiu de Curitiba no início de janeiro de 1864.

Zacarias assume o governo do Brasil

O governo de Sebastião Gonçalves coincide também com a volta de Zacarias de Góis e Vasconcelos à chefia do governo brasileiro, em 15 de janeiro de 1864.

Novamente no comando da Nação, os liberais tentarão mostrar serviço e é assim que promovem uma ruidosa intervenção no Uruguai, onde Atanasio Cruz Aguirre (1801–1875) ameaçava os interesses brasileiros.

O governo provincial de Sebastião Gonçalves da Silva termina em 7 de março de 1864, quando já começam a aparecer os frutos da expedição dos irmãos Keller, em sua tarefa de explorar o potencial do Rio Ivaí.

Eles relataram ter encontrado ruínas de uma cidade: Vila Rica do Espírito Santo, “povoação espanhola destruída e abandonada há mais de trezentos anos”, que chegou a ter mais de três mil habitantes.

Ditador paraguaio entra em cena

O fluminense José Joaquim do Carmo Júnior (1832–1915) assumiu o governo provincial por três meses, em junho de 1864, até dar posse a André Augusto de Pádua Fleury (1830–1895), que mais tarde, de volta ao governo, passaria à história como o governador que propôs a criação de Foz do Iguaçu.

O governo imperial, então, apresenta seu ultimato ao governo blanco do Uruguai: fixa o prazo de seis dias para Aguirre atender às exigências brasileiras, sob pena de intervenção militar para garantir os direitos dos súditos do Império do Brasil no Uruguai.

O Paraguai reage, imediatamente. O Brasil é notificado pelo ditador Solano López, no final de agosto de 1864, que “não pode se conservar indiferente” frente a uma eventual invasão do Uruguai, “pois ela destrói o equilíbrio político no Prata”.

López provoca, assim, uma situação de confronto. O Império não responde, mas o ditador paraguaio de fato não iria se manter indiferente à dura ação militar brasileira que estava para acontecer.

Fonte: Fonte não encontrada