O Auto da Fundação da Freguesia de Nossa Senhora de Belém, proclamado em 9 de dezembro de 1819, foi a primeira lei especificamente criada para vigorar na região Oeste.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO

O documento afirma reunir “as mais ordens Régias a este respeito” e também “certa regras e capítulos do que pareceu mais conveniente ao bem, conservação e aumento da mesma povoação ao presente, visto que as autoridades que têm por ofício regular a polícia, se acham tão longe como a vila de Castro, que daqui dista quarenta léguas mais ou menos”.

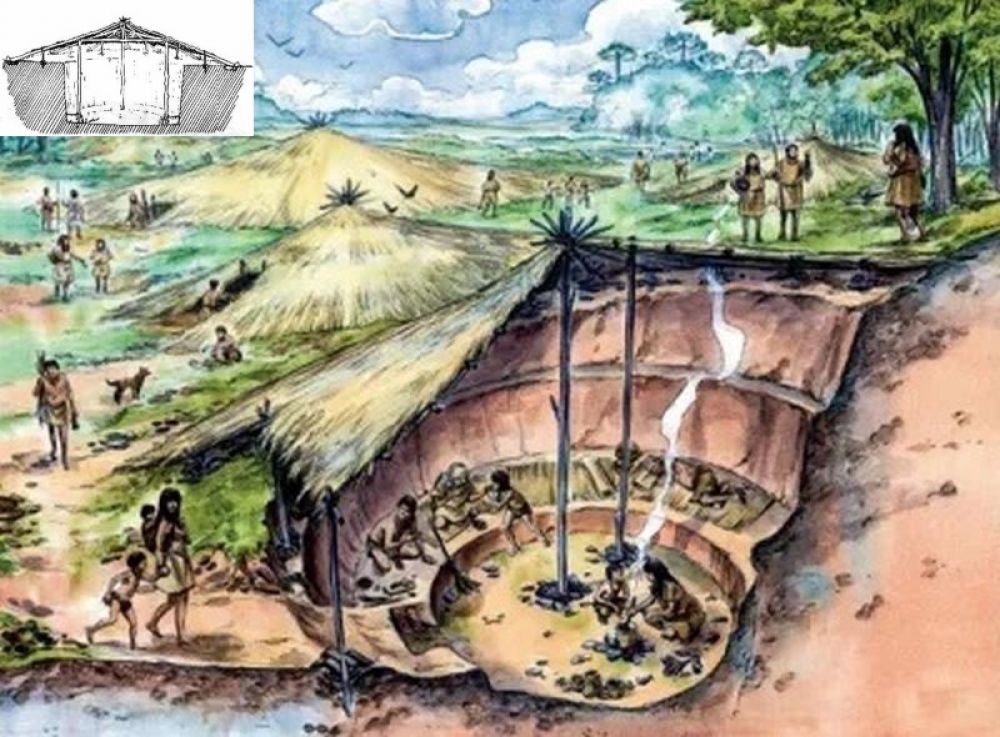

O Capítulo 1 regulamentava a disposição da vila e as normas para construção e arruamento: “Como esta é a primeira povoação fundamental, que se vai erigir nesta conquista de Guarapuava, é tão impreterível como necessário que na sua fundação se observem restritamente as formalidades por Sua Majestade prescritas na Carta Régia de Abril de 1809”.

Todas as casas seriam separadas umas das outras e cobertas com telhas. As paredes seriam feitas de “pedras ou taipa de pilão, ou ao menos firmadas sobre estacas de cerne e nem uma tenha na frente menos de 15 palmos, todas alinhadas segundo a planta que levantou e ofereceu o reverendo vigário Francisco das Chagas Lima”.

A povoação estaria cercada de trincheiras ou fossos, com ruas mais largas que cem palmos. “E porque é necessário haver desde agora onde se recolham os trabalhadores e mantimentos, se levantará fora das trincheiras mas debaixo da mesma ordem, uma rua de pequenas e ligeiras casas, cobertas de palha, as quais ficarão depois de concluídas a povoação servindo para a estalagem de passageiros”.

As lágrimas do rei

Iniciada na cidade do Porto, a revolução liberal, entre agosto e setembro de 1820, não tardará a ter reflexos e desdobramentos também no Brasil. Fez prevalecer em Portugal os ideais da Revolução Francesa, abolindo a monarquia absolutista e instituindo o regime constitucional.

As Cortes (Parlamento) se instalam em Lisboa em 21 de janeiro de 1821 e o absolutismo chega ao fim com o manifesto da Junta do Porto, em 26 de janeiro. Os revolucionários lusos exigem então o retorno da família real a Portugal e com isso o Brasil perderá o status de sede do Reino para voltar a ser uma colônia.

A partida do rei João VI para Lisboa foi marcada para 25 de abril de 1821. O rei limpou os cofres e carregou toda riqueza que pôde levar. Seguindo à nau Príncipe Real em lágrimas, ao se despedir do filho o aconselhou: “Pedro, se algum aventureiro quiser apoderar-se do governo do Brasil, põe-te à frente dele”.

Meio Paraná, 121 habitantes

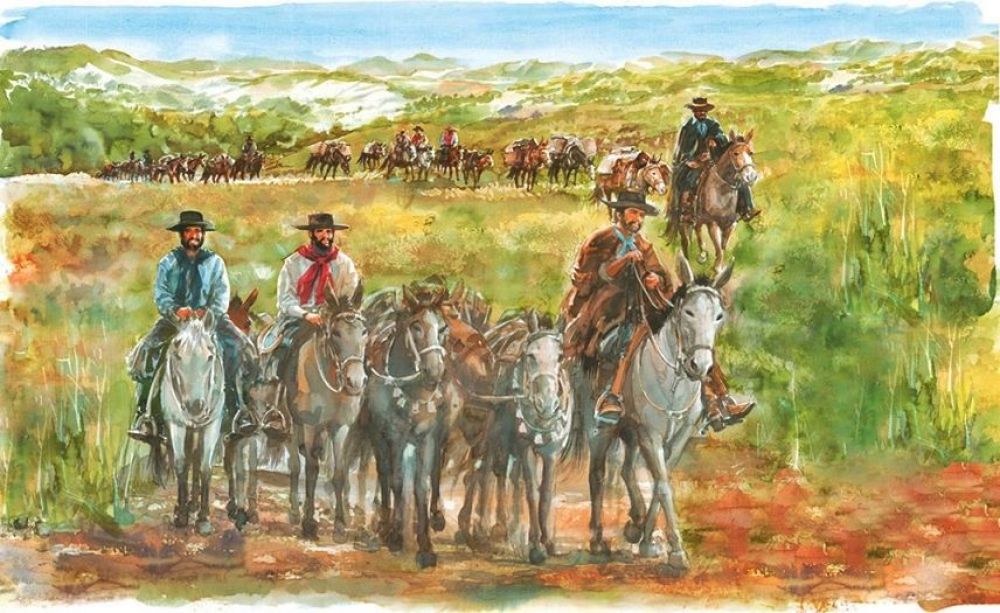

O Paraná fecha o ano de 1821 com a montagem do primeiro mapa dos Campos de Guarapuava, organizado pelo padre Francisco das Chagas Lima. A região concedida pelo rei português e tomada aos índios pelas milícias paramilitares dos fazendeiros se distribuía em amplas propriedades destinadas, sobretudo, à criação de animais.

O objetivo dessas propriedades deveria ser o povoamento regional, mas os criadores de gado mantinham domicílio nos mesmos Campos Gerais que já dominavam.

Ficavam em Guarapuava entre um a dois meses de cada ano (Arthur Martins Franco, Diogo Pinto e a conquista de Guarapuava), como se fosse uma colônia de férias. Se essa prática trazia algum proveito para eles, assinala Franco, ao interesse público pouca utilidade apresentou.

Assim, a vastidão das propriedades distribuídas contrastava com a reduzida população Guarapuava – “era de 118 indivíduos, além de 3 portugueses, casados com índios, totalizando 121 pessoas”.

Muito a fazer

Segundo o padre Chagas, só estavam ocupadas 50 léguas quadradas do total de 130 delimitados pelos campos.

“Moradores pobres dos Campos Gerais se mudaram para Guarapuava, com toda a sua família, e receberam pequenas porções de terras ao redor da vila. Mas os grandes fazendeiros dos Campos Gerais obtiveram grandes extensões de campo, levaram seus ‘animais aos montões’ mas (…) não fizeram mais outro benefício algum, nem currais nem lavouras, nem casa de vivenda” (Altiva Pilatti Balhana, Brasil Pinheiro Machado e Cecília Westphalen, História do Paraná).

Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente do Brasil, Pedro de Bragança, achou mais vantajoso ficar no Brasil, apesar da exigência dos revolucionários lusos para retornar de imediato a Portugal.

O Dia do Fico, porém, não era um gesto de rompimento com Portugal. Por que romper, se o Brasil pertencia a Portugal e Pedro estava talhado a ser o próximo soberano desse reino vastíssimo, que abarcava Europa, África e América do Sul?

Aviso a Pedro: o Brasil está independente

Aconselhada por José Bonifácio, a princesa Leopoldina usa o poder de governante interina do Brasil e reúne o Conselho de Estado na manhã de 2 de setembro de 1822, quando assina o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal.

A princesa envia a Pedro uma carta, juntamente com outra de José Bonifácio, exigindo que o príncipe proclame em definitivo a independência do Brasil: “O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece”.

O príncipe ainda está em território paulista, entre São Paulo e Santos, quando o peso da mão lusa se nota no Rio de Janeiro nas prisões de maçons acusados de “demagogia” (expressão que na época significava (subversão, conspiração contra o reino).

Pedro recebe as cartas da esposa e de Bonifácio próximo ao riacho Ipiranga, em meio a cólicas intestinais. É o dia 7 de setembro de 1822. Nada mais lhe restava a não ser confirmar o decreto da princesa.

A independência, porém, foi comprada quando o Brasil assumiu dívidas de Portugal perante a Inglaterra. Para ser aceito como nação autônoma o Brasil teria que pagar muitas dívidas, estendidas ao longuíssimo prazo.

Fortalecer-se com a agricultura

A estratégia proposta pelas autoridades de Curitiba para fortalecer o Brasil era expandir a agricultura. Em meio às discussões nesse sentido, o comandante da vanguarda colonizadora de Guarapuava, Antonio da Rocha Loures, sugeriu ao governo paulista delimitar a área que deveria ser priorizada na concentração de esforços e recursos nesse sentido.

Segundo sua orientação, o primeiro cuidado deveria ser com o aumento da produção agrícola “e todos os artigos que podem influir para a prosperidade da nossa povoação já conhecida, não excedendo as margens dos três maiores rios que a limitam; pelo norte o Ivaí, cognominado do Peixe, e Vila Real do Bananal; pelo sul o Iguaçu, ou Covô; pelo ocidente, o Paraná e grande salto de Guairá duas léguas a sudoeste do rio Piquiri”.

A delimitação se devia a uma conclusão empírica recolhida pelo chefe militar ao cabo de vários anos percorrendo a região: ao contrário do que alardeavam os pecuaristas, muitos dos quais militares ansiosos por ocupar mais áreas para a expansão das criações, essa área já estava despovoada de “gentios bárbaros”, embora ainda fosse abrigo dos índios mansos, que fugiam do aldeamento de catequese do padre Francisco das Chagas Lima.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e escritor Alceu Sperança.

Fonte: Fonte não encontrada