Comandando um projeto de desbravamento e posse de terras entre o Paraná e Mato Grosso, João da Silva Machado, o Barão de Antonina, tinha duas preocupações: domar os índios rebeldes, criando instalações adequadas para convivência e catequese; depois, resistir aos interesses militares expansionistas da Argentina.

RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO

Em ofício ao governo provincial paulista em 23 de outubro de 1849, Machado chama a atenção para a facilidade que seu caminho aberto ao Mato Grosso traria para a estrutura defensiva, “aplanando dificuldades (…) ao governo quando tiver de fornecer trem bélico para fazer respeitar a extensa fronteira limítrofe com diversos estados da América Espanhola” (Luiz Adriano Gonçalves Borges, O Barão Bandeirante).

No ano seguinte, sob a ameaça expansionista de Oribe e Rosas, o assunto seria considerado seriamente pelo Império. A preocupação com Paraguai e Argentina crescia porque o Paraná em vias de criação teria fronteiras despovoadas.

Razões estratégicas

Crescia o apoio à tese de que a autonomia estimulava os povos das regiões de fronteira a se estruturar para rechaçar qualquer invasão estrangeira.

“Essa nova política possibilitou a criação da Província do Amazonas, trazendo, novamente, à tona, a questão da emancipação da 5ª Comarca de São Paulo” (Angelo Priori, Luciana Regina Pomari, Silvia Maria Amâncio e Veronica Karina Ipólito, A emancipação política do Paraná).

“Como decorrência da exploração dessa vasta área ocidental do Paraná e do conhecimento das dificuldades regionais para transformá-la em caminho trivial de passagem rumo ao Rio Paraná (que consistia de ponto de conexão fluvial com o Mato Grosso, Oeste de São Paulo, Paraguai e Argentina) é que iniciou-se o estabelecimento da colonização do Oeste do Estado (Fernando Costa Straube e Pedro Scherer-Neto, História da Ornitologia no Paraná, citando Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo [Conquista pacífica de Guarapuava]).

Avança a luta pelo Paraná

Cartas na mesa, o ano de 1850 começa com uma nova e renhida batalha entre adeptos e inimigos da criação do Paraná autônomo. Antes favorável aos líderes paulistas, que não aceitavam perder uma parte importante de seu território, a conjuntura agora vai fragilizar seus argumentos e colocá-los na defensiva. Para aceitar a perda, SP queria o Sul de Minas Gerais para compensar a perda de território.

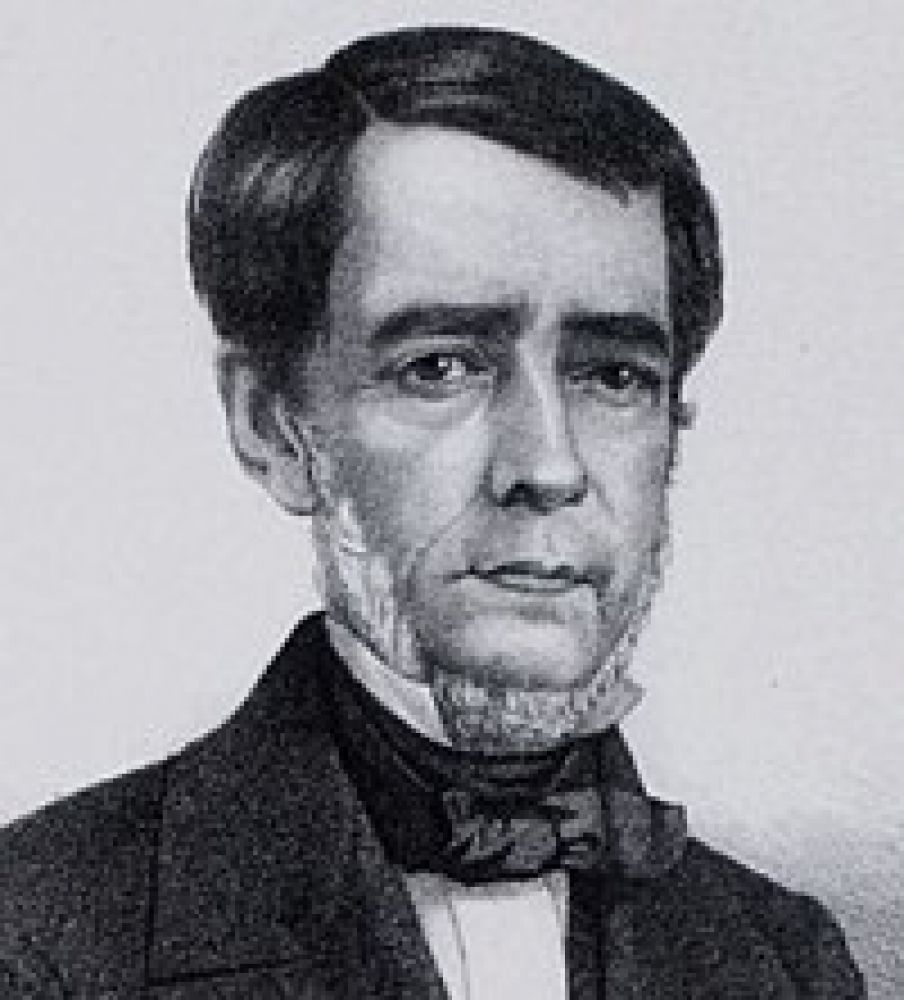

Atuaram no Senado pela aprovação do Paraná independente o senador Cândido Baptista de Oliveira, o mineiro Honório Hermeto Carneiro Leão e o Visconde de Abrantes (Miguel Calmon Du Pin e Almeida [1794–1865]). Baiano, diplomata, Miguel Calmon também foi ministro da Fazenda. No Senado, como Cândido Baptista, representava o Ceará.

Contra a emenda, empenhou-se o senador Nicolau de Campos Vergueiro, português, fazendeiro e representante de Minas, apoiado por Francisco de Paula Souza e Mello (1791–1854), de São Paulo, e Antonio Francisco Hollanda Cavalcanti (1797–1863), de Pernambuco.

Agricultura era precária

Carneiro Leão, futuro Marquês do Paraná, sugeria razões estratégicas para a emancipação: “Não seria político discutir todas as razões de defesa externa a que é favorável a criação da Província de Curitiba […] todos nós sabemos que na Comarca de Curitiba limita o Império com a República do Paraguai, e porventura com a Confederação Argentina”.

Não era possível a comunicação com o Paraguai, embora limítrofe, pelo Mato Grosso nem pela Província de São Paulo, “porque nesses pontos o deserto nos separa; pelo Rio da Prata, o governo da Confederação Argentina nos proíbe a comunicação”. A solução estava no Oeste do futuro Paraná.

Nicolau Vergueiro, o primeiro a explorar sem piedade os imigrantes, pôs dúvida até a qualidade das terras paranaenses: “O lavrador por onde conhece a fertilidade do terreno inculto é pelas madeiras; ora, sendo a Curitiba coberta de pinhais e de erva-mate, é claro que não são boas as terras”.

Para ele, a inexistência de uma agricultura desenvolvida na região era a prova de terras ruins. “Como é pois que uma população em tanto atraso se pode julgar em estado de formar uma Província?”

Na verdade, a agricultura não se desenvolvia porque os criadores de gado julgavam a atividade inferior, cabível só a índios e escravos, que os paulistas levavam para suas fazendas.

Caiar (embranquecer) a população

Com a proibição de comprar mais escravos africanos, a mão de obra disponível sofreu valorização porque os fazendeiros de café de São Paulo começaram a comprar escravos nas províncias vizinhas: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná, já quase sem mão de obra.

“Esses escravos, encaminhados para São Paulo, eram retirados principalmente de atividades agrícolas de subsistência. Como resultado, na década de 1850 começou a decair a produção de alimentos: feijão, milho, farinha de mandioca etc. Ocorreu então um período de grande aumento de custo de vida: era a primeira grande inflação da história brasileira. Na época, o fenômeno era chamado de carestia” (Ruy Christovam Wachowicz, História do Paraná).

“Tornou-se então o escravo muito caro para ser adquirido pelos proprietários de terras”, prossegue Wachowicz, fazendo necessário substituir essa mão-de-obra com vantagens.

“Por outro lado, as elites diretivas do Brasil pensavam numa forma de impedir que o país se tomasse a maior nação negra do planeta, tamanho era o número de africanos trazidos ao Brasil desde o século XVI. Era o problema do caiamento da população”.

Reorientação do capital

O interesse das elites brasileiras era um país de população branca, mimetizando a origem europeia da colonização. Pretendiam o país majoritariamente branco e não africano. “Dentro dessa conjuntura, resolveu o governo imperial acelerar a imigração europeia para o país” (Wachowicz).

Sem poder comprar escravos legalmente, os capitalistas precisavam reorientar seus investimentos: “A liberação de capitais resultante do fim da importação de escravos deu origem a uma intensa atividade de negócios e de especulação para as condições da época. Surgiram bancos, indústrias, empresas de navegação a vapor etc” (Bóris Fausto, História Concisa do Brasil).

A Lei Eusébio de Queiroz deu corpo a essa nova realidade, proibindo o tráfico intercontinental em 4 de setembro de 1850, mês e ano em que também seria promulgada a Lei de Terras, engendrada para proteger os latifundiários das iniciativas de índios, ex-escravos e imigrantes de desenvolver projetos independentes do controle imperial.

CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e escritor Alceu Sperança.

Fonte: Fonte não encontrada

Deixe um comentário